„The purpose of computing is insight, not numbers“, so lautet ein berühmtes Zitat des US-amerikanischen Mathematikers Richard Hamming (1915-1998).1 Für unseren Kontext sollte man es umformulieren: The purpose of digitization is insight, not computers. Nicht die Zahlen und die Zählbarkeit sind Zweck der Digitalisierung, sondern das Gewinnen und Mehren historischer Erkenntnis. Hierzu bedarf es allerdings einer fundierten Ausbildung im Umgang mit digitalen Medien und Methoden als unerlässlicher Teil der historischen Grundwissenschaften, wie Schlotheuber und Bösch es im VHD-Beitrag „Quellenkritik im digitalen Zeitalter“ fordern.

Ich möchte dieser Forderung, wie bereits an anderer Stelle2, uneingeschränkt zustimmen. Prämisse für die Digitalisierung ist, dass das Digitale ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck ist. Die gegenwärtigen und künftigen Möglichkeiten, die uns die Computertechnologie bietet, mögen dabei andere Fragestellungen hervorbringen als es bisherige Methoden vermochten, oder neue Akzente setzen, Sichtweisen erweitern und Perspektiven verschieben; und es werden ganz sicher neue methodische Ansätze befördert. Aber: egal ob digital oder nicht digital, es wird das gleiche Ziel verfolgt, nämlich das der historischen Erkenntnis: „Die Digital Humanities bereichern die traditionellen Geisteswissenschaften konzeptionell und methodisch – ihre Werkzeuge und Verfahren ergänzen das ‚Wie’ unserer Praxis um eine empirisch ausgerichtete Epistemologie“, so formuliert es der Fachverband „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ (DHd).3 Digital Humanities sind eine komplementäre Ergänzung innerhalb der Geisteswissenschaften, sie sind keine Parallelwelt. Sie sind zwar eine eigenständige Disziplin, die die Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und Informatik studiert, kritisch begleitet und entwickelt, aber zugleich handelt es sich um eine Hilfswissenschaft, die tief in den Fachwissenschaften verankert sein muss.

Was ist „das Digitale“ für die Geschichtsforschung? Boonstra, Breure und Doorn analysieren 2004 in einer Studie, die leider recht wenig Beachtung gefunden hat, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dessen, was sie recht präzise mit „Historical Information Science“ bezeichnen. Sie definieren (ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben) sieben „areas of further research“ in diesem Gebiet: 1. „modelling sources and user behaviour“, 2. „supporting editorial processes“, 3. „discovering structures and patterns“, 4. „tuning statistical techniques to historical research“, 5. „tuning information retrieval to historical requirements“, 6. „multimedia, reconstruction and simulation“, 7. „publishing historical databases“.4 Die Prognose von 2004 erscheint zumindest auf den ersten Blick für die heutige Situation recht zutreffend, obwohl sich die Entwicklung der Technologien und ihrer Anwendungen in den Geschichtswissenschaften seitdem in vielfältige und teils auch schwer zu erahnende Richtungen weiterentwickelt. Die digitalen Geschichtswissenschaften haben viele der vorgeschlagenen Bereiche tatsächlich erreicht.

Wer will heute etwa noch ernsthaft bestreiten, dass die digitale Verfügbarkeit von Quellen und Sekundärliteratur erhebliche Vorteile bringt? Vorteile allerdings nur für diejenigen, die kritisch (im Sinne der Informationskritik) mit diesen Daten und der Datenflut umgehen können – eine Informationskritik, an der es leider häufig mangelt. Den Weg, dies in die historische Ausbildung hineinzubringen, müssen wir selbst gestalten. Wer dies ablehnt, als Dozent gar die Verwendung digitaler Daten und Methoden untersagt, verstößt genauso gegen fundamentale Prinzipien der Wissenschaftlichkeit, wie diejenigen, die unreflektiert und unkritisch verwenden, was ihnen die Suchmaschinen vorschlagen.

Die benötigte Informations- und Quellenkritik gilt übrigens im Digitalen wie im Analogen. Der Top-Treffer bei Google ist erst dann relevant, wenn ich dies unter dem Blickwinkel meiner Fragestellung kritisch geprüft habe; er kann dabei aber genauso gut sein, wie ein Buch schlecht sein kann, obwohl es in einer Bibliothek steht. Dass aber wohl fast die Hälfte aller Klicks, die auf eine Google-Suchanfrage folgen, sich innerhalb der ersten zwei Einträge der Trefferliste beschränken, stimmt nachdenklich und stellt ein reales Problem dar, vermutlich auch im studentischen Recherchieren, in dem die Nutzung von Fachinformationen immer rückläufiger ist. Dieser Realität kann man nur durch eine „digitale Aufklärung“ begegnen. Diese muss in den historischen Proseminaren erfolgen.

Und wie sieht der analytische Bereich aus, in dem gerade Struktur- und Mustererkennung und die statistischen Verfahren en vogue zu sein scheinen? Schlotheuber und Bösch benennen die „statistische Vermessung der Gesellschaft“ als Ausgangspunkt dafür, „dass Historiker zunehmend mit den Ergebnissen von komplexen Datenerhebungen arbeiten, ohne deren Entstehung nachvollziehen zu können“. Ich möchte schärfer formulieren, dass wer die Entstehung und Verarbeitung von Daten nicht nachvollziehen kann, diese nicht innerhalb von historischer Forschung verwenden darf. Ein großes Problem ist, dass dies dennoch geschieht.

Ich möchte kurz ein Beispiel erläutern (zur ausführlichen Darstellung siehe Anmerkung 2). Im Sommer 2014 legte der Kunsthistoriker Maximilian Schich mit seinen Mitarbeitern eine diskussionswürdige Arbeit unter der Überschrift „ A network framework of cultural history” (auch: „Charting Culture“) vor.5 Sie stellen hierin eine Methode vor, deren Grundidee es ist, Merkmale von Kultur in Raum und Zeit zu kartieren und damit deren Entwicklung, also eine Art Kulturgeschichte der Welt nachzuzeichnen. Basis dafür ist die quantitative Analyse von biographischen Daten einer großen Menge von „notable individuals“. Grundlage ist dabei – neben einigen „zertifizierten“ (Hockerts) biographischen Ressourcen – vor allem die crowd-basierte Freebase.com.

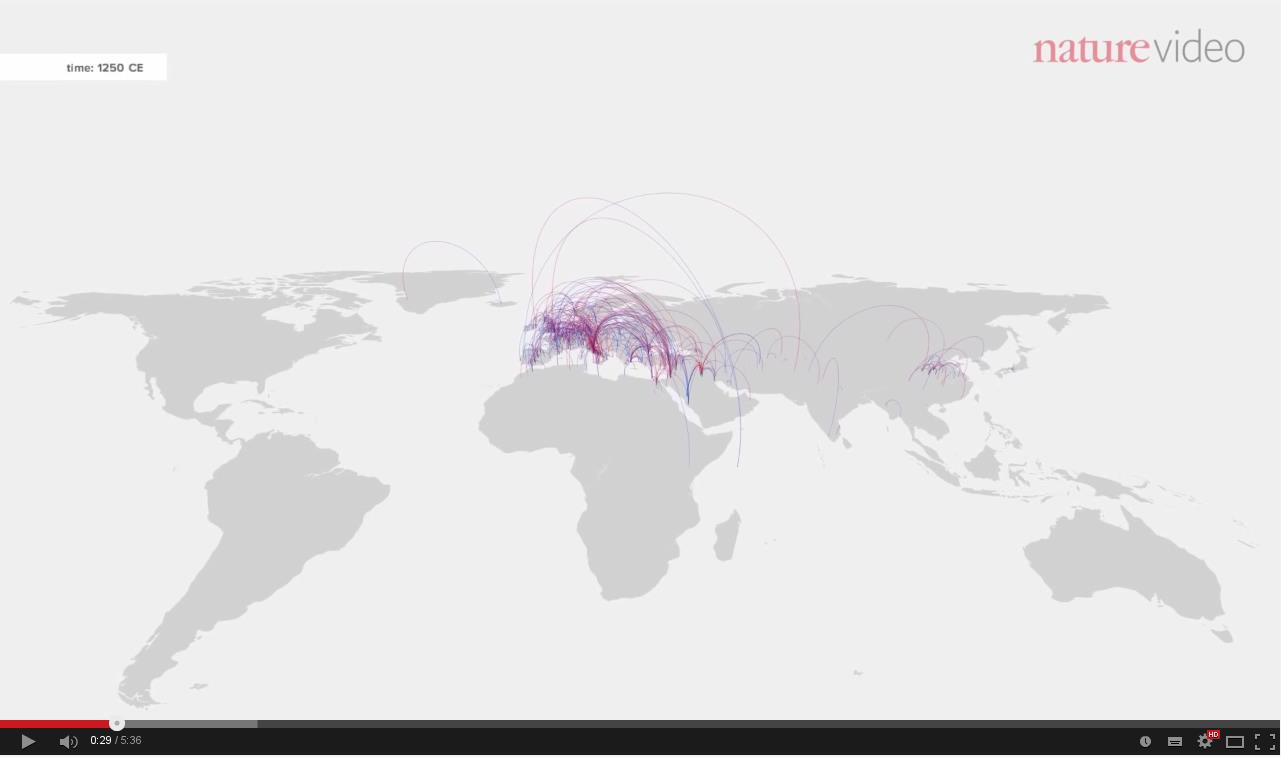

Die Arbeit ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen ist sie ästhetisch sehr ansprechend, die Visualisierungen im Film sind aufwendig gemacht. Sebastian Herrmann schreibt in der Süddeutschen Zeitung vom 1.12.2014 zu diesem Projekt: „Nie sah Geisteswissenschaft cooler aus“6, und eine solche Arbeit wird in der Öffentlichkeit, nicht nur unter Fachleuten, sichtbar (Wissenschaft hat eine vermittelnde Funktion – egal, ob sie cool oder uncool ausgeführt wird). Zum anderen aber, und das ist das Wichtige, zeigt die Arbeit ein ungeheures Potential (Chancen wie Risiken) computerbasierter Verfahren gerade für die Geschichtswissenschaft auf.

Lassen wir dabei außer Acht, dass „Charting Culture“ uns zunächst wohl nichts über die Entwicklung von Kultur(en) sagt, was wir nicht schon wüssten. Es geht bei diesem Ansatz primär nicht um die Gewinnung neuer historischer Erkenntnis, sondern darum, wie die Autoren selbst betonen, methodisch nachzuweisen, datenbasiert zu solcher Erkenntnis zu gelangen, ohne die Datensätze dabei einzeln lesen und interpretieren zu müssen.7

Was dabei unter anderem jedoch herauskommt, ist ein völlig schiefes Weltbild, wie Abbildung 1 verdeutlicht. Es wird (hier am Beispiel des Übergangs vom europäischen hohen zum späten Mittelalter) eine kulturelle Dominanz Zentral- und Westeuropas gegenüber anderen Regionen der Welt (etwa die der hochentwickelten Song-Dynastie Chinas) suggeriert – ein visueller Widerspruch zu etabliertem Wissen über die Vergangenheit.

https://www.youtube.com/watch?v=4gIhRkCcD4U) nach 0:29 Min. Es zeigt das hierdurch vermittelte Weltbild der kulturellen Entwicklung um das Jahr 1250." >

https://www.youtube.com/watch?v=4gIhRkCcD4U) nach 0:29 Min. Es zeigt das hierdurch vermittelte Weltbild der kulturellen Entwicklung um das Jahr 1250." >

Abb. 1: Screenshot des Nature Videos "Charting Culture" (https://www.youtube.com/watch?v=4gIhRkCcD4U) nach 0:29 Min. Es zeigt das hierdurch vermittelte Weltbild der kulturellen Entwicklung um das Jahr 1250.

Die Autoren der „Charting Culture“ sind sich dieser Problematik zwar durchaus bewusst und sprechen in Bezug auf die „spatial coverage“ von einem „bias“, also einer Abweichung der Daten von ihrem statistischen Erwartungswert. Die Raumabdeckung der Daten sei voreingenommen, unausgewogen, sie bevorzuge bestimmte geographische Räume gegenüber anderen.8 Aber warum bloß werden diese Daten dann verwendet, um ein „network framework of cultural history“ zu zeichnen?

Was die Visualisierung der „Charting Culture“ uns zeigt, ist nämlich keineswegs die unterstellte Ausprägung kultureller Zentren und ihre Entwicklung. Was vielmehr visualisiert wird – und dies ist ein elementarer Unterschied – ist das Zustandekommen und die Beschaffenheit der zugrundeliegenden Daten und ihre Qualität. Die Autoren führen uns vor Augen, wie wir (in Europa und Nordamerika) die Welt sehen und welche Daten wir zu dieser Welt erheben, nicht wie die Welt war oder ist. Die Daten (es sind dies keine historischen Quellen!) in Freebase.com werden von Menschen ausgewählt und produziert, die ein bestimmtes Weltbild haben, ein Weltbild, in dem eine Idee von europäischen und nordamerikanischen kulturellen Zentren bereits fest verankert ist (so enthält Freebase.com etwa für das 20. Jahrhundert 10.600 Datensätze über deutsche Personen, aber nur 506 über Chinesen). Aus der Visualisierung solcher Daten nun wiederum die Herausbildung dieser Zentren begründen zu wollen, ist ein Zirkelschluss.

Kenntnisse über die Erhebungstechniken der Daten, wie Schlotheuber und Bösch sie fordern, sind elementar, um Methoden wie in „Charting Culture“ kritisch zu bewerten und solche Ansätze selbst zu verwenden. Denn zwischen Visualisierung der Daten und Visualisierung der (historischen) Realität besteht ein klaffender Abgrund, der zu überbrücken ist. Dazu müssen wir aber die beiden Seiten voneinander unterscheiden lernen. Diese Unterscheidungskompetenz müssen wir uns selbst und künftigen Historikergenerationen beibringen. Wo, wenn nicht in den historischen Proseminaren?

Eine zweite Fragestellung, die die Autoren der „Charting Culture“ mit Hilfe von Datenanalysen bearbeiten möchten, ist die der Migration. Um die Komplexität der Daten zu reduzieren, setzen sie eine (grundsätzlich notwendige, in diesem Falle aber zu starke) zweckgebundene Verkürzungsparadigmatik an: Migration wird als eine Abweichung von Sterbeort und Geburtsort der Personen betrachtet. Man kann sich am Beispiel von Thomas Mann (geboren in Lübeck, migriert in die Schweiz und die USA, zurückgezogen in die Schweiz, gestorben in Zürich) leicht klarmachen, was es für Konsequenzen nach sich zieht, wenn man sich von einer solchen „Vereinfachungsmetaphorik“ (Morozov) verleiten lässt. So antwortet Schich in einem Interview im SPIEGEL (35/2014) auf die Frage „Sind die Intellektuellen über die Jahrhunderte mobiler geworden?“ unter Berücksichtigung seiner Analysen: „Nicht wirklich. Wir müssen unser Bild von der Globalisierung überdenken. Im 14. Jahrhundert lag die Distanz zwischen Geburts- und Sterbeort im Mittel bei 214 Kilometern. Im 21. Jahrhundert sind es 382 Kilometer: noch nicht einmal doppelt so viele.“9 Eine Überprüfung dieser Aussage ist alles andere als trivial; sie bedarf dann der „nuancierten Genealogie, Datenkritik und Medienreflexion der daten-intensiven Formen der Wissensproduktion“ (Ramón Reichert) und kann nur aus der fachwissenschaftlichen Perspektive heraus erfolgen.10 Dies geht aber erst dann, wenn die digital-gestützte Wissensproduktion Teil der historisch-grundwissenschaftlichen Kompetenz geworden ist.

Denn der Reiz, die bequeme Verfügbarbarkeit digitaler Daten und die Methodik der Quantifizierung auszunutzen, ist groß. Doch um daraus historische Erkenntnis zu gewinnen, ist der Weg noch weit, was uns „Charting Culture“ ex negativo zeigt. Zwischen historischer Fragestellung und Forschungshypothese, der Auswahl der hierfür herangezogenen Quellen, ihrer einer Verkürzungsparadigmatik unterliegenden Modellierung (u.a. welche Aussagen aus einer Quelle sind für meine Fragen relevant), ihrer Analyse, der Bewertung und Interpretation dieser Analyse und ihrer Kontextualisierung zur Formung neuer Erkenntnis, sind einige Brücken zu bauen. Dies erfordert historische als auch digitale Kompetenzen. Tun wir dies nicht, entwickeln wir keine „digitale Heuristik“ (Peter Haber), so passen wir die Geschichte (und die Geschichtsforschung!) an die Daten an, anstatt die digitalen Verfahren auf unsere Fragestellungen hin zu „tunen“.

Mit der Digital History verhält es sich als Grundwissenschaft wie mit der Paläographie, die für uns eine elementare Notwendigkeit zum Lesen und Bewerten historischer Quellen ist. Die Entwicklung von Datenmodellen, Kodierungsstandards, computerbasierten Analyseverfahren, Visualisierungstechniken und Big-Data-Verfahren für historische Daten, inzwischen längst standardisierte Digitalisierungs- und Erschließungstechniken wie auch experimentelle, fortgeschrittene Digitalisierungs- und Analyseverfahren – sie alle liefern losgelöst und isoliert keine neue historische Erkenntnis. Aber sie können grundlegend sein für ihr Gewinnen: die Digitalisierung schafft Zugang zu Quellen, der ansonsten nicht oder nur aufwendig herzustellen wäre; das Information Retrieval filtert aus der Flut von Daten und Information die benötigten heraus; die Visual Analytics helfen uns bei der Erkennung von Mustern und Strukturen, die ansonsten im Verborgenen blieben usw. Analog zur Paläographie hat dann aber die Auswahl, Kontextualisierung und Interpretation dieser digitalen Daten und Informationen ebenso durch die Historiker zu erfolgen, wie die Wahl und Gestaltung der Analyseverfahren. Als Grundwissenschaft erwirken die Digital Humanities das so elementar wichtige Nutzenkönnen digitaler Methoden und Daten, wie die Paläographie uns das Lesenkönnen unserer Quellen sicherstellt.

Eine Übersicht über alle Beiträge des Diskussionsforums finden Sie hier: <http://www.hsozkult.de/text/id/texte-2890>.

Anmerkungen:

1 Richard Hamming, Numerical Methods for Scientists and Engineers, New York 1962, S. 276.

2 Dieser Beitrag basiert zu größeren Teilen auf meinem Vortrag „Geschichtsforschung im digitalen Raum. Über die Notwendigkeit der Digital Humanities als historische Grundwissenschaft“ (Erlangen, 21. Februar 2015), der für die Tagungsakten „Papstgeschichte des hohen Mittelalters: digitale und hilfswissenschaftliche Zugangsweisen zu einer Kulturgeschichte Europa“ zur Veröffentlichung eingereicht wurde.

3 Thesenpapier „Digital Humanities 2020“, vorgestellt im März 2014 auf der ersten Jahrestagung des Verbandes in Passau (<http://dig-hum.de/digital-humanities-2020>, 16.11.2015).

4 Onno W. Boonstra / Leendert Breure / Peter Doorn, Past, present and future of historical information science (=Historical social research 29,2) (2004), S. 94.

5 Maximilan Schich / C. Song / Y.-Y. Ahn / A. Mirsky / M. Martino / A.-L. Barabasi / D. Helbing, A network framework of cultural history, in: Science 345,6196 (2014), S. 558–562. DOI: 10.1126/science.1240064.

6 Sebastian Herrmann, in: Süddeutsche Zeitung (1.12.2014).

7 Schich et al., S. 560.

8 Schich et al., Supplementary Materials, S. 7–8.

9 Interview mit M. Schich, in: Der Spiegel 35 (2014).

10 "Eher datenbasierte als datengesteuerte Wissenschaften". Interview mit Ramón Reichert auf LISA: <http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/big_data> (16.11.2015).