Im August 2020 eröffnete das Jüdische Museum Berlin unter dem Titel „Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland“ nach mehrjähriger Vorbereitung seine neue Dauerausstellung. Das Ergebnis kann auch als eine gelungene, differenzierte und ausgewogene Antwort auf die in der Vergangenheit scharf geführte öffentliche Kontroverse um Inhalte und Personal des Jüdischen Museums Geltung beanspruchen. Auf gut 3.500 Quadratmetern werden die Besucher/innen durch die Geschichte der Juden vom frühen Mittelalter über Neuzeit und Aufklärung bis hin zur Moderne und Gegenwart geführt. Als Akzente gesetzte Themeninseln beeindrucken durch originelle, selbstbewusste und interaktive visuelle Ansprache.

Abb. 1: Blick auf das barocke Kollegiengebäude von 1735 und auf Daniel Libeskinds Erweiterungsbau, der ab 1999 zunächst als leeres Gebäude und ab 2001 dann mit der ersten Dauerausstellung eröffnet wurde

(Wikimedia Commons, Marek Śliwecki, Berlin Jüdisches Museum und der Libeskind-Bau, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_J%C3%BCdisches_Museum_und_der_Libeskind-Bau.jpg; Foto von 2017)

Im Vergleich zur vorherigen Dauerausstellung aus dem Jahr 2001 reagiert die jetzige Präsentation sensibler auf die markante Architektur des Museums, die bereits eine Interpretation jüdischer Geschichte darstellt.1 Zwischen der Vielfalt der Objekte fallen die Voids („Leerstellen“) deutlich ins Auge – es gelingt, den Libeskind-Bau behutsam, jedoch aussagekräftig einzubeziehen. Ähnlich wie in der früheren Ausstellung werden in den unteren Achsen des Baus, in der „Achse des Holocaust“, der „Achse des Exils“ und der „Achse der Kontinuität“, durch die der Weg zur Dauerausstellung führt, ausgewählte Objekte gezeigt, die die biographischen Wege von Jüdinnen und Juden dokumentieren.

Auf dieser unteren architektonischen Achsen-Ebene erfolgt auch eine thematische und atmosphärische Einstimmung: In der sehr groß projizierten Video-Installation „Drummerrsss“ des israelischen Künstlers Gilad Ratman, einer Auftragsarbeit speziell für dieses Museum, übersetzen eine Schlagzeugerin und ein Schlagzeuger musikalisch die Fragen und Konfliktlinien des Judentums.2 Das Verhältnis von Gesetz und Geschichte, Säkularität und Religiosität, Diaspora und Nation, Partikularität und Universalismus erscheint hier performativ. Verlangt diese musikalische Inszenierung nach Interpretation, so könnte durchaus das Ringen um die jüdische Existenz in der Geschichte erkennbar gemacht sein. Fast tritt hier die biblische Figur „Israel“ – „der mit Gott streitet“ – in säkularer und moderner Gestalt in Erscheinung; die Schlagzeuger arbeiten sich an der Geschichte und am Gesetz ab. Darin drückt sich ein kuratorisches Vertrauen aus, nämlich dass Kunst vermittelnde, zeitgemäße Aussagen über jüdische Geschichte und Gegenwart treffen kann.

Abb. 2: Walther Rathenau und Alice Salomon, Imre Kertész und Bertha Pappenheim, Jesus und andere Juden: Blick in den Themenraum „Hall of Fame“ mit insgesamt 77 Porträtierten. Kurzinformationen zu ihnen finden sich in einem auf Deutsch und Englisch ausliegenden Begleitbuch.

(Illustrationen: Andree Volkmann, Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März)

Der Akzent ist sichtbar: Die Ausstellung lässt großen Spielraum für Deutungen zu. Gleichzeitig gelingt es ihr, die Besucher/innen affektiv, durch Kunst, durch mediale Aufbereitung, durch Spiel, Musik und Raumerfahrung zu erreichen. Das Publikum ist aufgefordert, zuzuhören, hinzuschauen, zu agieren. Dazu trägt bei, dass die Ausstellung installativ aufgebaut ist und in Konstellationen denkt – es geht vorrangig um die Interaktion zwischen den Objekten und dem Blick der Betrachter/innen. Die Ausstellung ist anspruchsvoll und scheint gleichzeitig das Bedürfnis der Besucher/innen zu kennen: Sie möchten angesprochen werden.

Abb. 3: Blick in den Themenraum „Tora“. Die Tora-Rolle in der Vitrine wurde 1903 für eine Bar Mizwa angefertigt. Sie begleitete eine jüdische Familie 1937 ins englische Exil und wurde später dem Jüdischen Museum Berlin gestiftet.

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März)

Mit der Schriftrolle, der Tora ist der Auftakt der Ausstellung in Szene gesetzt – ihr wird der erste Raum zugesprochen. Die Schrift, so wird es den Besucher/innen vor Augen geführt, ist das Fundament des Judentums. Das Buch ist die unumstößliche Referenz jüdischen Lebens, das Gesetz und Geschichte gleichermaßen umfasst. In großen Projektionen wird eine Talmud-Seite aufbereitet, und die hebräischen Schriftzeichen werden spielerisch vermittelt. Konzeptionell setzen die Kurator/innen, eine Gruppe aus rund 20 Personen unter Leitung von Cilly Kugelmann, auf integrative Aktivität statt auf erhabene Passivität, wobei dem Design und der medialen Vermittlung eine große Rolle zukommt. Die Gestaltung verdankt sich einer engen Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft chezweitz GmbH / Hella Rolfes Architekten BDA. Haptisch vielfältig und bunt erscheinen die Ausstellungsräume – und dennoch relativ licht. Ausgestellt sind mehr als 1.000 Exponate, die überwiegend aus der eigenen Sammlung des Jüdischen Museums kommen. Darunter sind Kunstwerke, Judaica, Dokumente, Briefe, Fotografien, persönliche Objekte, die dem Museum aus aller Welt übergeben wurden; im Vertrauen darauf, dass diese Objekte als Speicher von Lebensgeschichte bewahrt werden und hier einen ihnen angemessenen Ort finden.

Die mit Bedacht ausgewählten und ausgestellten Exponate wirken nicht nur aufgrund ihrer Signifikanz, sondern ebenso aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Überlieferungswege. „Jüdisch“ und bedeutsam werden sie dadurch, dass sie spezifische Erfahrungen zu konservieren scheinen. Die Frage, die sich die Kurator/innen in der Vorbereitung gestellt haben und die sie an die Besucher/innen weitergeben – was ein „jüdisches“ Objekt sei –, wird mit dessen jeweiliger Geschichte beantwortet. Darauf geht ein eigener kleiner Raum exemplarisch ein, aber das Thema zieht sich auch durch die ganze Ausstellung. Das Objekt ist Träger jüdischer Erfahrung, nicht weil es an sich jüdisch ist, sondern weil es in der jüdischen Praxis als ritueller Gegenstand Verwendung findet oder als Zeugnis historischer Ereignisse von jüdischen Lebenswelten erzählen kann. Und auf diese Erzählung kommt es den Kurator/innen an.

Abb. 4: Das interaktive „Familienalbum“ präsentiert zehn Sammlungen mit insgesamt über 400 Objekten aus dem Bestand des Museums.

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff)

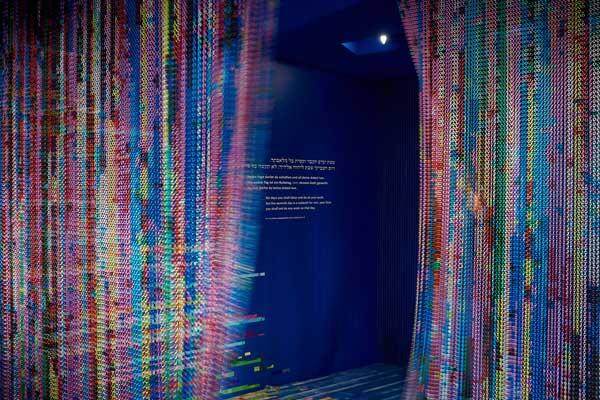

Das auffällige, zeitgenössische Design, das farblich das dominante Weiß konterkariert, ist originell. Hin und wieder jedoch erscheint das selbstbewusste Design den Inhalt zu dominieren. So wird der wichtigste Feiertag im Judentum, der wöchentliche Schabbat, als blauer Raum der Ruhe inszeniert, in den die Besucher/innen durch Vorhänge aus bunten Metallketten gelangen. Auch die jüdischen Speisegesetze und das gesamte ethische Konzept der Kaschrut, dem mit der Unterscheidung von profan und heilig, rein und unrein, Arbeit und Gebet, Milch und Fleisch fundamentale Bedeutung für das Judentum zukommt, können unterschiedlich gelesen und empfunden werden. Dass Kaschrut und Schabbat unorthodox als eine Art Einkaufsladen und als blauer Raum für den Feiertag präsentiert werden, verweist freilich darauf, dass der Blick der Ausstellung ein gegenwärtiger ist (bis hin zur unterhaltsamen interaktiven Medien-Station „Sind Sie der Messias?“ mit zwölf Testfragen wie „Können Sie andere Menschen für eine Idee begeistern?“). Diese spezifische Präsentation religiöser Fundamente legt die Perspektive der Ausstellung offen; sie ist intellektuell, aber mit einem niedrigschwelligen Zugang: Die Besucher/innen müssen die religionsphilosophische Bedeutung des Schabbat nicht kennen. Sie können jedoch als Raumerfahrung wahrnehmen, dass es einen Unterschied gibt und dass dieser Unterschied ein bedeutsamer Teil der traditionellen jüdischen Praxis ist.

Abb. 5: Bereich „Schabbat“ im Themenraum „Gebot und Gebet“

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff)

Jüdischer Alltag, und dies ist das große Verdienst der Ausstellung, wird nicht historisierend oder gar antiquarisch dargestellt; es geht um eine jüdische Gegenwart, die pluralistisch und vielfältig erscheint. Die Gegenwärtigkeit wird auch dadurch erzeugt, dass Jüdinnen und Juden in Videoformaten zu Wort kommen und von ihrem Judentum berichten. Arbeiten verschiedener jüdischer und israelischer Künstler/innen durchbrechen das historische Erzählen der Ausstellung; sie kommentieren jüdische Existenz, Praxis und Erfahrung. So präsentieren und deuten die künstlerischen Objekte zugleich jüdische Geschichte.

Abb. 6: Blick in den Themenraum „Kunst und Künstler“

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März)

Im Raum „Kunst und Künstler“ verdichtet sich dieses Konzept. Die geradezu schwebend wirkende Installation von Gemälden kann als Ausstellung in der Ausstellung gelten; hier werden unter anderem Werke von Max Liebermann, Felix Nussbaum, Moritz Daniel Oppenheim, Jankel Adler, Julie Wolfthorn und Jakob Liepmann gezeigt. Mit der Präsentation der monumentalen Skulptur „Ascension“ (1929, hier in einer Gips-Version) von Otto Freundlich (1878–1943) erweist das Jüdische Museum diesem Künstler und dessen Werk besondere Aufmerksamkeit.3 Freundlich, einer der ersten Vertreter der Abstraktion, betrachtete die Kunst als ethische Manifestation; die Menschheit habe die Aufgabe, „soziale Einheit“ zu werden. Freundlichs Arbeiten galten den Nazis als „entartet“. Er wurde 1943 deportiert und in einem der Vernichtungslager ermordet.

Eine äußerst sensible kuratorische Geste findet sich im Ausstellungsraum zum Nationalsozialismus: Eine mit Tafelsilber überladene Vitrine dokumentiert die schamlose Bereicherung an jüdischem Besitz, hier veranschaulicht durch Objekte aus Hamburg, die im Februar und März 1939 an staatliche Stellen abgeliefert werden mussten. Als scheinbar wohlfeiles Gerümpel wird das Silber ausgestellt und damit angezeigt, wie der symbolische, kulturelle und auratische Wert auf die bloße Ziffer reduziert wurde. Die Analogie zum Umgang mit Menschen ist offenkundig. Gleichzeitig wird die infame, systematische und staatlich verordnete Diskriminierung und Entrechtung deutlich gemacht: Auf dicht gehängten, eng beschriebenen weißen Fahnen sind 962 antijüdische Gesetze und Verordnungen zu lesen – eine sehr prägnante Darstellung, die die Masse solcher Einschnitte in das jüdische Alltagsleben konkret vor Augen führt und das grundsätzlich Bekannte in eine neue Form bringt. Eine interaktive Karte zur „Topographie der Gewalt“ visualisiert zudem 4.660 antisemitische Übergriffe der Jahre 1930–1938; sie zeigt, wo und durch wen bereits vor der Shoah solche Gewalttaten verübt wurden. Im Kontrast dazu sind unter anderem Zeugnisse jüdischer Selbsthilfe und Familiendokumente ausgestellt.

Abb. 7: Blick in den Epochenraum „Katastrophe“, mit einer endlos wirkenden Zahl bürokratischer Restriktionen des jüdischen Lebens in Deutschland, die in Bayern und in Braunschweig bereits 1930/31 begannen (Verbote des „Schlachtens von Tieren nach jüdischem Brauch“)

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff)

Abb. 8: Blick in den Epochenraum „Katastrophe“

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff)

In der eindringlichen Darstellung der Shoah ist es bemerkenswert, dass kaum ein visuelles Element den Täter/innen gilt. Es werden keine Fotos von Nazis in SS-Uniformen gezeigt, kein Täter wird bildhaft inszeniert. Keine Fotografie präsentiert tote Körper, Gequälte und Geschundene. Die Menschen werden nicht abermals preisgegeben. Hingegen zeigt ein Foto vom Mai 1944 eine Gruppe ungarischer Jüdinnen und Juden in ziviler Kleidung nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Vor ihrer Ermordung sind sie dem Blick der Kamera ausgesetzt. Die Besucher/innen der Ausstellung wissen mehr, als die zum Tode Bestimmten wissen konnten. Hier erweist sich die Wendung auf die Betrachter/innen. Auch darin liegt ein erschütterndes Moment, erzeugt die von der SS gemachte Fotografie doch eine Zeugenschaft, ja eine Komplizenschaft, die dem Foto als Medium innewohnt.

In gleicher Weise bewegend ist eine durch den Schauspieler Udo Samel vorgetragene Rede von Mordechai Chaim Rumkowski (1877–1944). Als Vorsitzender des „Judenrates“ im Ghetto Łódź war Rumkowski beauftragt, Deportationslisten für die Vernichtungslager zusammenzustellen. Im September 1942 sah er sich gezwungen, Eltern um die Auslieferung ihrer Kinder zu bitten, damit andere, ältere Familienmitglieder, so seine Annahme, durch Arbeit überleben könnten: „Ich bin wie ein Räuber zu euch gekommen, um euch das zu nehmen, was euch am meisten am Herzen liegt“, so verliest Samel die Worte Rumkowskis und erzeugt damit eine performative Verfremdung; die Hörenden werden angehalten, die Rede als historisches Dokument wahrzunehmen. Aber indem die Worte gelesen werden, wird das Dokument zugleich der Geschichte entfremdet und damit metahistorisch – über das Gefühl der Betroffenheit hinaus vermag das Gesprochene die analytische Reflexion anzuregen.

Der Nachkrieg zeigt neue Ansichten, darunter auch visuell festgehaltene Triumphgesten von Überlebenden. Dies sind Fotografien, die bemerkenswert und irritierend zugleich sind. Für die intellektuelle Rezeption der Shoah stehen in der Ausstellung exemplarisch Hannah Arendt (1906–1975), Jeschajahu Leibowitz (1903–1994) und Dan Diner (geb. 1946). In kurzen Interview-Auszügen sprechen sie über den „Zivilisationsbruch“ und bieten den Besucher/innen dadurch erneut eine über die affektive Erschütterung hinausgehende Reflexionsebene. Desgleichen gilt für den Themenbereich Antisemitismus, der den israelbezogenen Antisemitismus nicht ausspart. Die Kurator/innen haben sich für die diskursive Annäherung entschieden. Hier sind die Besucher/innen gefragt, die in einem Raum die Möglichkeit erhalten, über das Problem des Antisemitismus zu sprechen. Unter anderem kommen die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum und der Soziologe Detlev Claussen zu Wort, die Ereignisse und Entwicklungen der Bundesrepublik differenziert einordnen.

Abb. 9: Debattenraum zum Antisemitismus im Themenbereich „Nach 1945“

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März)

Abb. 10: Installation „Mesubin“ von Yael Reuveny und Clemens Walter am Ende der Dauerausstellung

(Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff)

In einer abschließenden Installation der Regisseurin Yael Reuveny und des Videokünstlers Clemens Walter mit dem Titel „Mesubin“ („Am Tisch“, „Die Versammelten“) erzählen Jüdinnen und Juden auf 21 Wandmonitoren von sich und ihrem Leben in Deutschland. Und schließlich sind doch noch jüdische Ritualgegenstände präsent: In einer großen Prismenvitrine zusammengestellt wirken sie fast als ironische Referenz auf die übliche museale Präsentation jüdischen Lebens in Deutschland. Diese Ausstellung vermag es, den nicht allein im Nationalsozialismus vielfach zu Objekten gemachten Jüdinnen und Juden ihre Subjektivität wiederzugeben: Sie erscheinen hier als Subjekte und nicht allein als Objekte des Blicks. Darin liegt ein großes Verdienst – für Geschichte und Gegenwart gleichermaßen.

Anmerkungen:

1 Vgl. https://www.jmberlin.de/architektur-und-gebaeude, https://www.jmberlin.de/libeskind-bau (30.10.2020).

2 Zum Making-of siehe https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=915001500 (30.10.2020). Vgl. auch das Interview mit Ratman im JMB Journal Nr. 21/2020, S. 60–65. Dieses Journal dient als Begleitheft zur neuen Dauerausstellung; einen Katalog gibt es nicht.

3 An einem anderen Ort im Museum, in der Nähe der „Leerstelle des Gedenkens“, findet sich außerdem noch Freundlichs Skulptur „Komposition“ von 1933 (ebenfalls aus Gips mit bronzefarbenem Schellacküberzug).