Ob global gedacht, in Deutschland oder speziell in Dresden – es ist eine gesellschaftskritische Entscheidung, das Thema „Rassismus“ aktuell durch eine Ausstellung aufzugreifen. Klaus Vogel, der Direktor des Deutschen Hygiene-Museums, und seine Stellvertreterin Gisela Staupe haben den Gegenstand bewusst gewählt und wollen die Diskussion vertiefen: über den offenen Rassismus im Alltag und die zahlreichen rassistisch motivierten Straftaten vor der Haustür, aber auch über den latenten Rassismus, der ganz unbedacht sein kann – und dennoch schmerzhaft für die Betroffenen ist (vgl. Begleitband, S. 4f.). „Das Ziel der Ausstellung ist es, über eine historische Annäherung für den alltäglichen Rassismus in unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu sensibilisieren“, so die Kuratorin Susanne Wernsing (S. 8). Die Ausstellung will fundierte Informationen liefern und damit „Gespräch“ und „Reflexion“ fördern – wenn nicht in aller Welt, so zumindest in Dresden und Deutschland.1

Doch kann eine Ausstellung – die bekanntlich Exponate für eine Öffentlichkeit „zur Schau stellt“ – das Thema zeigen, ohne mit den historischen Objekten und Dokumenten Rassismus selbst zu reproduzieren? Ist es nicht gerade die gewaltvolle und anhaltende Macht von Bildern und Sprachbausteinen in unseren Köpfen, die bis heute dafür sorgt, dass Rassismus wirkt? Kann ein Museum überhaupt zur vielschichtigen Debatte über dieses komplexe Phänomen anregen? Tatsächlich kann das, was „den Reiz der musealen Präsentation ausmacht“, nämlich „die Begegnung mit originalen historischen Objekten“, in der Ausstellungspraxis „ein Problem werden“. Denn „Bilder und Objekte“ wirken oft eindringlicher als ihnen zur Seite gestellte erklärende „Flachware“, die um Einordnung bemüht ist.2 Wernsing ist sich dieser Herausforderung bewusst. Sie will in der Ausstellung ausloten, „wie Probleme des Displays von sensiblen Objekten und Bildern rassistischer Gewalt weniger auf der Textebene als auf der Objektebene selbst gelöst werden“ können.3

„Viel zu spät“ jedoch, so die Kuratorin, habe man bemerkt, dass das Ausstellungs-Team ausschließlich „weiß“ war und klassische Präsentationsformen bevorzugte. Deshalb wurde die Gruppe erweitert: Hinzu kamen Autorinnen, Künstler, Forscher und Aktivistinnen, alle engagierte Rassismus-Kritiker, viele mit eigenen Rassismus-Erfahrungen. Das neue Team bewertete die bereits gefassten Pläne und ausgesuchten Exponate nun gemeinsam. Entschieden wurde, einiges zu verbannen, manches hinzuzunehmen und anderes kritisch zu kommentieren.

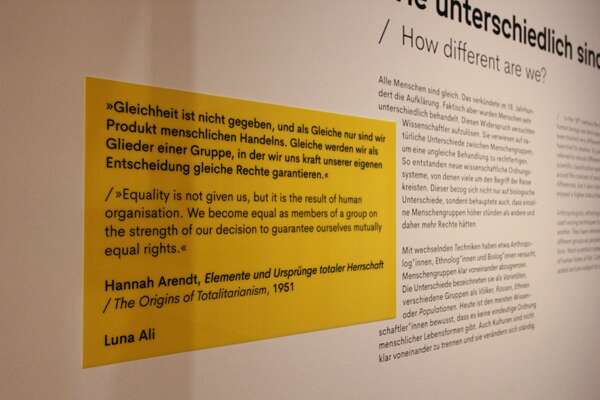

Für die Besucher/innen wird dieser Prozess anhand der hinzugefügten „Interventionen“ sichtbar: Auf gelben Kärtchen, neben den Exponaten befestigt, finden sich Einwände und Denkanstöße, die vermeintliches Wissen dekonstruieren und rassismuskritisch intervenieren wollen. Es werden Alltagserfahrungen eingebracht, Gegenbilder entworfen, und es wird von Widerstand erzählt. Die Neuen im Team forderten, die Darstellung von Rassismus-Betroffenen als passive Opfer zu überwinden, sie als handelnde Subjekte zu begreifen und sie menschenwürdig abzubilden.

Abb. 1: Intervention der aus Syrien stammenden Kuratorin und Autorin Luna Ali zum Thema „Gleichheit“, mit einem Zitat von Hannah Arendt

(Foto: Deutsches Hygiene-Museum)

Dafür sind auch Kunstwerke angefertigt worden, die die Besucher/innen visuell, haptisch und emotional herausfordern. Eine „Schwarze“ deutsche Künstlerin stellt beispielsweise ihre eigenen Haare aus, in einem Kasten ohne Glasscheibe. Die Grenzüberschreitung, die sie im Alltag immer wieder erlebt – das Anfassen ihrer Haare – wird für den Besucher am Ausstellungsstück möglich. Doch wer es wagt, die Haare zu berühren, steht hier plötzlich ertappt im (Rampen-)Licht und blickt in sein eigenes Spiegelbild. Das Kunstwerk will „weiße“ Menschen sensibilisieren und gleichzeitig „Schwarze“ Menschen in die Lage versetzen, aus einer Objekt-Rolle herauszutreten.

Abb. 2: Blick in den ersten Ausstellungsraum

(Foto: David Brandt)

Im ersten der insgesamt vier Räume wird die Geschichte der „Erfindung von Menschenrassen“ erzählt. Den Raum dominiert ein meterlanges hohes Holzregal, es zeigt Exponate aus mehreren Jahrhunderten: Präsentiert werden Gipsabgüsse von Schädeln, historische Bilder, vergilbte Tabellen und archaisch anmutende Messgeräte. Der Ursprung der Objekte reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, fokussiert wird aber vornehmlich das 19. und 20. Jahrhundert. Die Exponate stammen größtenteils aus der Sammlung des Deutschen Hygiene-Museums und aus anderen deutschen Sammlungen, ferner aus europäischen Nachbarländern.

Kopf an Kopf aufgereiht zu besichtigen sind die Vordenker des Rassismus: Im Regal stehen Gipskopfabgüsse von Franz Joseph Gall (1758–1828), Begründer der Schädellehre und Phrenologie (Lehre, die seelische, moralische und geistige Fähigkeiten anhand körperlicher Merkmale typisiert), und Johann Gaspar Spurzheim (1776–1832), Galls Schüler und später selbst anerkannter Phrenologe. Zu sehen ist auch die Totenmaske eines hochgeehrten Sachsen, Carl Gustav Carus (1789–1869), der die geistigen Eigenschaften von Menschen 1849 hierarchisch entlang sogenannter Rassen beschrieb. Seine Behauptungen flossen direkt in das bis heute einschlägig bekannte Essay „Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen“ (1853–1855) des Schriftstellers Arthur de Gobineau (1816–1882). Doch was wird hier eigentlich ausgesagt? Sollen die Vordenker der Rassentheorien, vielleicht ruhmreich, in weiße Büsten gegossen, die Besucher/innen begrüßen? Oder wird hier durch Umkehrung mit der bösen Tradition der „Völkerschauen“ im eigenen Hause abgerechnet, indem nicht die Untersuchungsobjekte der Rassisten ausgestellt und kategorisiert werden, die rassistisch abgewerteten „Anderen“, sondern die Urheber dieses Wahns?4

Ausgelegt sind dann die Instrumentarien jener Zeit, in der die moderne Wissenschaft versuchte, Natur und Lebewesen in Ordnungssysteme einzufügen: Schraubstöcke, Schieber und Zangen. Sollten Messinstrumente im späten 18. Jahrhundert noch außersinnliche Phänomene systematisch dokumentieren, verwendeten Biologen sie zur Kategorisierung von Tierarten – die Kriminal- und Rassenanthropologie des 19. Jahrhunderts nutzte das gleiche Werkzeug dann, um Körperdaten von Menschen zu erheben und zu berechnen. Schädel, Nasen und Augen wurden gesammelt und vermessen, Haut-, Augen- und Haarfarben klassifiziert, in Skalen gepresst und als rassistische Gesellschaftslehre präsentiert.

Abb. 3: Hautfarbentafel nach Prof. Dr. Felix von Luschan, um 1900

(Universitätsarchiv Jena / Foto: Jan-Peter Kasper, Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Abb. 4: „Brains“ (Gehirne). Werbeposter der Agentur Saatchi & Saatchi (London) für die Commission for Racial Equality in United Kingdom, 1996. Diese Kommission wurde 1976 im Zusammenhang mit gesetzlichen Vorstößen zur Verhinderung rassistischer Diskriminierung (Race Relation Act) gegründet. Sie entwickelte und realisierte Maßnahmen gegen solche Diskriminierung. Im Jahr 2007 wurde sie in die Equality and Human Rights Commission umgewandelt, die für Gleichberechtigung und Menschenrechte sowie breit gegen verschiedene Formen von Diskriminierung eintritt.

(© Equality and Human Rights Commission [EHRC] / Foto: Ben Nott)

Besucher/innen erhalten Einsicht in Polizeialben aus dem frühen 20. Jahrhundert, die ein alphanumerisches System von Personen- und Körperdaten enthalten. Eine Reproduktion des Albums „Verbrechen und Verbrecher“ der Polizeidirektion Dresden inkludiert Fotos von Anarchisten; ausgestellt ist auch eine Tafel „Bekannte[r] Sozialdemokraten“. Die moderne Kriminalistik jagte mit phänomenologischen Klassifizierungen vermeintliche Verbrecher, weil sie Straftaten und psychische Krankheiten anhand von Körpermerkmalen belegen zu können glaubte.

Es sind in diesem Raum vor allem die „Interventionen“, die verhindern, dass man sich in einer allein historischen Ausstellung wähnt. Sie liefern Zwischentöne, die aufmerksam machen auf rassistische Vermächtnisse in der Gegenwart. So wird die aktuelle polizeiliche Praxis des „Racial Profiling“ beanstandet: Ein phänotypischer „Anderer“ werde anhand von Hautfarbe, Haarstruktur oder Kleidung konstruiert und „verdachtsunabhängig“ von der Polizei kontrolliert, kritisieren NGOs. Diese Praxis verstoße gegen heute geltendes Recht, das Menschen vor rassistischer Diskriminierung schützen soll.

Medial vielfältig wird die Ausstellung vor allem dort, wo sie die Gegenwart zitiert. Dass Vorstellungen von Schönheit bis heute überwiegend an „weiße“ westliche Menschen angelehnt sind, zeigt etwa ein an Asiatinnen gerichtetes YouTube-Tutorial, in dem erklärt wird, wie man sich mit Leim die Lider beklebt, damit die Augen größer erscheinen. Ausgelegt sind auch Lippen- und Nasenformer aus Japan und Südkorea sowie eine skin-lightening-Werbung für die Bleichcreme „Dear Heart“.

Im zweiten Ausstellungsraum setzt sich die Institution mit der eigenen Geschichte auseinander: Während des Nationalsozialismus war das Dresdener Museum ein Propagandainstitut der NS-Rassenpolitik und beherbergte die Staatsakademie für Rassen- und Gesundheitspflege, eine NS-Forschungs- und Lehrstätte. Eher traditionell in Glasvitrinen wird die Verwicklung des Deutschen Hygiene-Museums in die rassistische Erziehung der deutschen Bevölkerung dargeboten. Ein Auftakt hierzu war die Dresdener Ausstellung „Entartete Kunst“ vom September 1933 (ein Vorläufer der bekannteren Münchener Ausstellung von 1937), die Kunstwerke der Moderne verhöhnte und den Künstlern vorwarf, das „Volk“ zu schwächen. Auch das damalige Geleitwort des Dresdener Bürgermeisters ist zu lesen.

Abb. 5: Festumzug der Belegschaft des Deutschen Hygiene-Museums, zwischen 1933 und 1938

(© Deutsches Hygiene-Museum)

Ausgelegt sind ferner ein Katalog und ein Fotoalbum zur Wanderausstellung „Blut und Rasse“ (1935–1938), die Kataloge zur Wanderausstellung „Ewiges Volk“ (1937–1939) sowie zur „Deutschen Kolonial-Ausstellung“ (1939).5 Über den Vitrinen werden zu Kurzvideos zusammengefügte Glasplattendias gezeigt, welche NS-Propaganda in Bildern wiedergeben. Auf ihnen werden behinderte und kranke Menschen als lebensunwürdig diffamiert, auch indem vorgerechnet wird, welche ökonomischen Kosten durch sie für Deutschland entstünden. Selbst wenn die dargebotenen Exponate aus NS-Ausstellungen kritisch eingeordnet werden – die Abwertung von Menschen und die Zurschaustellung behaupteter Anders- und Minderwertigkeit hallt im Raum wie ein Basso continuo. Es bleibt schwierig, das „Zur-Schau-Stellen“ zu durchbrechen.6

Inhaltlich und räumlich abgetrennt liegt ein kleiner Bereich, ausgestattet mit Hockern, Kopfhörern und sechs Monitoren, die videografierte Zeugnisse abspielen. Hier berichten Personen über selbst erlebte Diskriminierungen im Deutschland der Gegenwart oder jüngsten Vergangenheit. Erzählt wird beispielsweise die Geschichte einer vietnamesischen Frau, die zu DDR-Zeiten nach Rostock kam und in den 1980er-Jahren mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert war. Durch die „Wende“ wurde die „Vertragsarbeiterin“ umgehend arbeitslos und erlebte gewalttätige rassistische Ausschreitungen. In einem anderen Video berichtet eine junge Syrerin, die ein Kopftuch trägt, wie sie fliehen musste und sich heute als Feministin für LGBT-Rechte einsetzt. Und ein Deutscher aus Köln erzählt vom „NSU“-Terror und den anschließenden rassistischen Ermittlungsstrategien gegen ihn und seine Nachbarn – die Polizei verdächtigte ein angebliches „türkisch ethnisches Milieu“. Mit der Zusammenschau der Beiträge gelingt ein mehrschichtiges Bild: von einer Welt entwürdigender und abwertender Zuschreibungen, aber auch von Menschen mit jeweils vielfältigen Identitäten, die mitreden und Gesellschaft gestalten wollen.

Hier wie an anderen Stellen hätte sich die Rezensentin zusammenfassende Erläuterungen oder eine allgemeine wissenschaftliche Einordnung gewünscht. Tatsächlich wird ein rassistisches Machtgeflecht bezeugt, das in Sprache, Kultur und Institutionen eingeschrieben ist und zu folgenreichen Diskriminierungen führt. Sichtbar werden darüber hinaus Wirkungen von Mehrfachdiskriminierungen, etwa Rassismus und Sexismus gegenüber der ehemaligen vietnamesischen „Vertragsarbeiterin“, die zu einer Verstärkung negativer Effekte führen können – Phänomene, die in der Rassismusforschung keine Unbekannten sind.

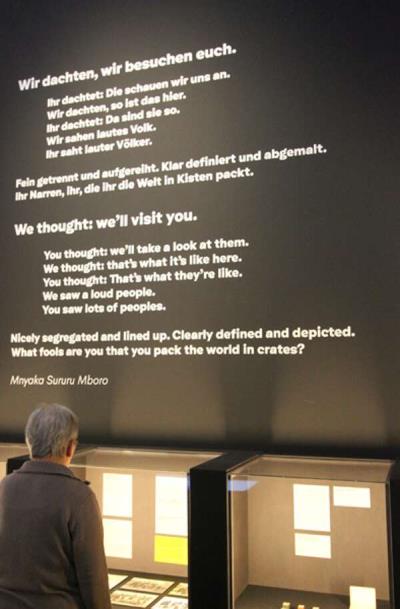

Abb. 6: „Wir dachten, wir besuchen euch“. Autor: Mnyaka Sururu Mboro, Text: deutsch und englisch

(Foto: Deutsches Hygiene-Museum)

Zwischen den Räumen erstrecken sich Gedichte, Sprüche oder Mahnungen über große Wandflächen. „Ihr Narren ihr, die ihr die Welt in Kisten packet“, steht auf dem Weg zum dritten Ausstellungsteil. Autor des Spruchs ist der postkolonialistische Aktivist Mnyaka Sururu Mboro, der ursprünglich aus Tansania kommt und seit 30 Jahren in Berlin lebt. In diesem Raum nun nähert man sich der „geopolitische[n] Dimension der Rassenideologie, die das Bild eines unterlegenen ‚Anderen‘ konstruierte und kulturelle Hierarchien, Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt bis hin zum Völkermord legitimieren sollte“ (Begleitband, S. 9). Dass die Kuratorin bei ihrer Beschreibung die Vergangenheitsform gewählt hat, dürfte zu einer der (vielleicht produktiven) Friktionen im Ausstellungsteam geführt haben. Tatsächlich stehen Idealisierungen sowie Auswirkungen von Kolonialismus und „Orient“-Klischees bis in die Gegenwart mit im Raum.

In hohen Glaskästen mit mehreren Etagen geht es um das „koloniale Erbe in Museen“, Thema ist auch Raubgut. Ausgestellt werden etwa „mutmaßliche Ritualobjekte eines Herero-Chiefs“ aus dem 19. Jahrhundert, so der erläuternde Text neben dem Exponat. Im Film-Projekt „ReMIX“ kommen afrikanische Expert/innen an Erinnerungsorten von Versklavung und antikolonialem Widerstand zu Wort; sie beschreiben die Auswirkungen des deutschen Kolonialismus auf die heutigen Gesellschaften in Togo, Kamerun, Tansania und Namibia. Zu sehen sind außerdem Beiträge einer internationalen Tagung des Vereins „Berlin Postkolonial“7 aus dem Jahr 2017 sowie postkoloniale Kämpfe in Tansania und Namibia. Auch populäre Bücher und Filme werden kritisch betrachtet, etwa der Comic „Tim im Kongo“ (zuerst 1930/31 erschienen, später mehrfach verändert). Andererseits werden jüngere Kinderbücher vorgestellt, die den rassistischen Raum verlassen, so etwa „Nelly und die Berlinchen. Rettung auf dem Spielplatz“ (zuerst 2016).

In einem weiteren Schaukasten wird der „weiße“, patriarchalische Blick anhand von Bild- und Filmmaterial zum „Orient“ seziert. Das gängige Orientbild verbindet Faszination und Furcht – auch hieran lässt sich zeigen, wie „Fremdheit“ inszeniert wird, wie „fremde“ Frauen exotisiert und sexualisiert werden und „fremde“ Männer zu dumpfen Rohlingen herabgewürdigt. Das (männliche, westliche) „Selbst“ erscheint hingegen stets als vernünftig, rational, strategisch – schlicht als überlegen.

Abb. 7: Rauminstallation in der Ausstellung

(Foto: David Brandt)

Am Ende betritt die Besucherin eine architektonische Installation aus aneinandergereihten Papprohren mit Sitznischen, Hockern, großflächigen Bildern und Monitoren, die zum Diskutieren und Reflektieren einladen möchte. Mit einer „fließenden raumgreifenden Architektur, die gleichzeitig offene und intime Räume schafft“, ist dies „als eine Art Kontaktzone“ gedacht (S. 153). Der Berliner Architekt Diébédo Francis Kéré (geb. 1965 in Burkina Faso)8 möchte in Analogie zu Baumkronen an ein Dach erinnern und einen geschützten Raum für sozialen Austausch bieten.

Hier wird die zukunftsgerichtete Frage aufgeworfen: „Wie wollen wir zusammen leben?“ „#Deutschland, wir müssen reden!“ heißt ein Projekt9, das auf einem der zahlreichen Fernsehmonitore dargeboten wird. Mit Video- und Audioinstallationen entführen junge deutsche Medienmacher auch ältere, erfahrene Gesprächspartner in inspirierende Denk- und Aktivitäts-Räume. Gezeigt werden etwa Installationen der Filmemacherin und Künstlerin Mo Asumang (bekannt durch „Roots Germania“ und „Mo und die Arier“), der Datteltäter (einer Künstlergruppe, die kulturelle Klischees aufs Korn nimmt) und ein Gespräch mit dem Afro-Deutschen Theodor Wonja Michael (geb. 1925) über Stationen und Erfahrungen seines Lebens. Einige der Installationen – so das 11-minütige Stück „help me“ von Mo Asumang, die Generationen-Doku „Afro.Talk“ und der Videofilm „Your Gaze – Dein Blick“ der Dresdenerin Barbara Lubich – wurden eigens für die Ausstellung angefertigt.10 Ob in Sitznischen bei den Installationen oder am runden Tisch im Zentrum des Pavillons – hier ist Platz für Interaktion und Diskussion.

Abb. 8: Ausstellungsbereich mit Multimedia-Stationen

(Foto: David Brandt)

Die Entscheidung des Deutschen Hygiene-Museums und seines Kurator/innenteams, Künstlerinnen, Autoren, NGOs und Menschenrechtsaktivistinnen mit unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungshintergründen in die Gestaltung und Kommentierung einzubeziehen, war eine dringende Notwendigkeit, die maßgeblich zum Gelingen der Ausstellung beigetragen hat. So kommt die Gegenwart in die Historie. Im Sinne einer pluralen Demokratie und aus Sicht der Public History ist die Ausstellung damit zudem ein gutes Beispiel aktiver Partizipation diverser Menschen und Gruppen. Bei einer Darstellung von „Rassismus“ wäre das Ausblenden der Erfahrungswelten der Betroffenen heute eine skandalöse Leerstelle. Denn tatsächlich gestalten und prägen Aktivistinnen, NGOs und Kunstschaffende die kritische Debatte über Rassismus in Deutschland. Während beispielsweise angesichts des rassistischen Terrors des „NSU“ die Parlamente vor allem den Rechtsextremismus und höchstens am Rande „Rassismus“ in den Blick nahmen und viele staatliche Behörden bis heute gern über Extremismus oder „besorgte Bürger“ reden, haben Künstler/innen und NGOs mit Aktionen wie „It’s Racism, stupid!“ eigene Schwerpunkte gesetzt, Konzerte veranstaltet, Berichte, Songs und Drehbücher geschrieben. Auch Wissenschaftler/innen stellen sich in Deutschland dem Thema „Rassismus“ entweder mit einer rein historischen Perspektive oder oft zögerlich.

Dennoch: Die Rezensentin hätte sich gewünscht, dass die Einzelexponate und Zeugnisse ebenso wie deren plurale bis widersprüchliche Deutungsmöglichkeiten mindestens schlaglichtartig durch wissenschaftliche Einordnungen und Überblicke ergänzt worden wären. Beispielsweise wäre es ein Gewinn, aktuelle wissenschaftliche Befunde über verschiedene Formen von Rassismus (individuelle, institutionelle, strukturelle, diskursive und kulturelle; intendierte und nicht-intendierte) oder über die Auswirkungen von Rassismus auf Einzelne, Gruppen und ganze Gesellschaften explizit anzusprechen. Ein weiteres Manko ist, dass an einigen Stellen (z.B. bei Gedichten und Sprüchen an Zwischenwänden) zeitliche Angaben fehlen.

Mein Fazit: Mit der Ausstellung ist eine inhalts- und perspektivenreiche Darstellung gelungen, die – wie der Gegenstand „Rassismus“ selbst – Mehrdeutigkeiten aufweist. Die Präsentation wird immer wieder gebrochen: vom Schmerz der Opfer, von der Scham des Betrachters, von Fremdzuschreibungen und Selbstermächtigungen. Damit verschweigt sie weder die Gratwanderungen bei ihrer Kernaufgabe, dem „Zur-Schau-Stellen“, noch die Dilemmata der Perspektivenvielfalt. Ein besonderes Verdienst ist es, dass es der Ausstellung gelingt – gerade mit den neueren Exponaten und Beiträgen –, den einzelnen Menschen immer wieder als Subjekt kenntlich zu machen.

Anmerkungen:

1 Parallel zum direkter auf die Ausstellung bezogenen Begleitband „Rassismus“ ist noch ein anderes Buch erschienen, das auf eine Tagung vom Oktober 2015 zur Vorbereitung der Ausstellung zurückgeht: Naika Foroutan u.a. (Hrsg.), Das Phantom „Rasse“. Zur Geschichte und Wirkungsmacht von Rassismus, Wien 2018. Siehe auch den Tagungsbericht von Verena Wirtz, in: H-Soz-Kult, 27.11.2015, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6265 (23.11.2018).

2 Hans-Ulrich Thamer, Hitler im Museum? Ein Erfahrungsbericht zur Ausstellung „Hitler und die Deutschen“, in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 8 (2011), S. 88-101, hier S. 100, http://www.zeithistorische-forschungen.de/1-2011/id=4727 (23.11.2018).

3 Susanne Wernsing, Ausstellen, was nicht gezeigt werden darf. Überlegungen zu einer Ausstellung über Rassenkonstruktionen und Rassismus, in: Larissa Förster u.a. (Hrsg.), Provenienzforschung zu ethnografischen Sammlungen der Kolonialzeit. Positionen in der aktuellen Debatte, Humboldt-Universität zu Berlin 2018, S. 265-276, hier S. 265, https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/19791/23-Wernsing.pdf?sequence=1 (23.11.2018).

4 Als „überfällige Umkehr der Verhältnisse“ sieht die Inszenierung Manuel Müller, Afrikaner, Europäer, Chinese – wer ist hier wer?, in: Neue Zürcher Zeitung, 05.06.2018, https://www.nzz.ch/feuilleton/afrikaner-europaeer-chinese-wer-ist-hier-wer-ld.1391561 (23.11.2018).

5 Vgl. Swen Steinberg, Lebensraum – aber wo? Die Deutsche Kolonial-Ausstellung 1939 in Dresden, o.D., in: DRESDENpostkolonial. Eine Spurensuche, http://dresden-postkolonial.de/kolonialausstellungen/ (23.11.2018).

6 Auf dieses „Dilemma“ verweisen – mit unterschiedlichen Bewertungen – zahlreiche Beiträge über die Ausstellung. Siehe etwa Xaver von Cranach, Da war doch was, da ist doch was, in: Spiegel, 19.05.2018, S. 128f.; Isabel Enzenbach, Zeigen, was nicht gezeigt werden soll, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 66 (2018), S. 640-644, Zitat S. 643.

7http://www.berlin-postkolonial.de (23.11.2018).

8http://kere-architecture.com (23.11.2018).

9http://deutschlandwirmuessenreden.de (23.11.2018).

10 Drei Videos sind abrufbar unter https://www.dhmd.de/ausstellungen/rassismus/ (23.11.2018).