Bianca Herlo hat den Titel ihrer nun veröffentlichten Doktorarbeit etwas zu wörtlich genommen, denn darin vermischen sich individuelles und kollektives Gedächtnis. Anders ausgedrückt: Die vorliegende Arbeit ist in weiten Teilen zusammenplagiiert – wie bereits ein oberflächlicher Blick verrät.

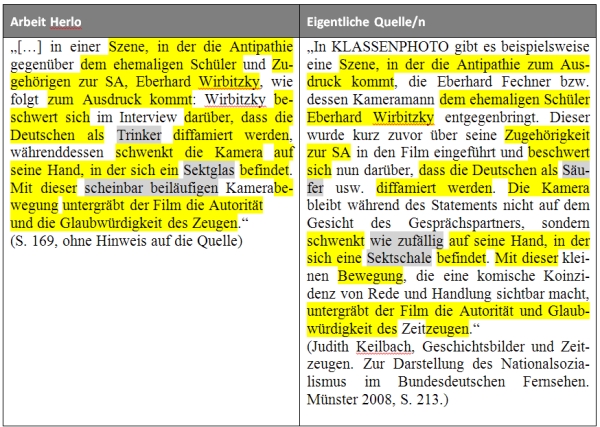

Da teilweise sogar Inhalts-, Film- und Szenenbeschreibungen – bis hin zu Interpretationen und Einschätzungen – plagiiert werden, kann man den Verdacht hegen, dass Bianca Herlo auch bei der Filmsichtung und -analyse teilweise einen Arbeitsaufwand vorgibt, den sie gar nicht erbracht hat. Dies sei beispielhaft anhand einer Passage illustriert, in der eine Szene aus Eberhard Fechners Fernseh-Dokumentation Klassenphoto (NDR 1971) interpretiert wird:

Abb.1 Vergleich 1

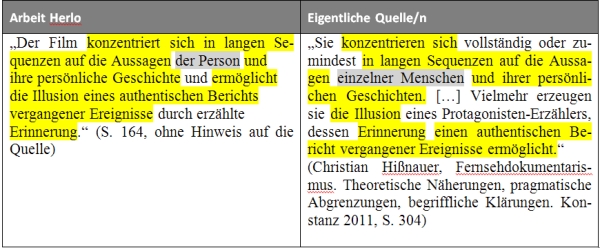

Ein vergleichbares Vorgehen zeigt sich auch an anderen Stellen. Im Folgenden wird der Film Warum ist Frau B. glücklich? von Erika Runge (WDR 1968) analysiert:

Abb.2 Vergleich 2

Dies gilt auch für theoretische Argumentationslinien, die zuweilen von anderen übernommen werden, ohne hinreichend darauf hinzuweisen. In einem erheblichen Umfang, der weit über die Bagatellgrenze hinausgeht, sind hier zahlreiche Fremdtexte bzw. deren sinngemäße Übernahme nicht oder nicht hinreichend als solche gekennzeichnet worden. Selbst nach einem unvollständigen Durchgang findet man über den gesamten Text verteilt immer wieder Plagiatsstellen – zum Teil mehrere auf einer Seite. Gerade auch die Satzumstellungen und leichten Umformulierungen (zum Beispiel durch Verwendung von Synonymen) lassen – wie auch Gerichte schon mehrfach festgestellt haben – eine Absicht zur gezielten Verschleierung der Textübernahmen vermuten. In der Gesamtheit fällt es schwer, hierin kein absichtliches Vorgehen zu sehen. Man wundert sich jedenfalls, dass nach all den Plagiatsfällen der vergangenen Jahre immer noch solche Arbeiten entstehen. Zumindest eine Entschuldungsstrategie fällt weg: Herlo verwendet keine „amerikanische Zitierweise“.

Bereits als Plagiat disqualifiziert sich die Arbeit selbst – aber auch inhaltlich ist sie mangelhaft. Das fängt schon mit der fragwürdigen Verengung des Untersuchungsgegenstandes an. So definiert Herlo den biografischen Dokumentarfilm zunächst recht weit „als strukturierte Form der Reflexion und Selbstreflexion einer biografischen Vergangenheit […] [, bei der] die individuelle Biografie in einem gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang gesehen“ werde (S. 11). Sie grenzt im Weiteren den Gegenstand jedoch auf den (bundesdeutschen) Interviewdokumentarismus ein, „[d]a ich die Entstehung und Entwicklung des zeitgeschichtlichen biografischen Dokumentarfilms in enger Wechselwirkung zu seinem Entstehungsort, also zu Entwicklungen im bundesdeutschen Fernsehen betrachte […]“ (S. 23).

Dies kann aus mehreren Gründen nicht überzeugen. Zunächst „entlehnt“ sie ihre Definition einer Begriffsbestimmung der therapeutischen Biografiearbeit – ohne dies natürlich kenntlich zu machen1, geschweige denn zu reflektieren, was dies für ihre Vorstellung vom biografischen Dokumentarfilm bedeutet, wenn er so zumindest implizit als Therapieform begriffen wird. Herlo erzeugt mit ihrer Fokussierung auf den Interviewfilm vor allem aber ein „Äpfel-Birnen-Problem“: Nicht jeder Interviewfilm ist (zeithistorisch) biografisch orientiert (zum Beispiel die frühen Psychomontagen oder Pasolinis Comizi D'amore/Gastmahl der Liebe, 1964) – und nicht jeder (zeithistorisch) biografisch orientierte Dokumentarfilm ist ein Interviewfilm (zum Beispiel Klaus Sterns Andreas Baader – der Staatsfeind, 2002; aber auch viele Beiträge aus Georg Stefan Trollers Porträt-Reihe Personenbeschreibung, 1972–1993 ließen sich hier nennen). Mit anderen Worten: „Die Herangehensweise an einen biographischen Dokumentarfilm ist variabel.“2

Während sich die Bezeichnung „biografischer Dokumentarfilm“ auf einen inhaltlichen Aspekt bezieht (und nichts über die Form aussagt, wie man ja auch an Herlos selbst „aufgestellter“ Definition sieht), ist „Interviewfilm“ eine Darstellungsform und entsprechend aufgrund seiner Gestaltungsmittel/Ästhetik bestimmt. Hier werden also zwei unterschiedliche, nicht vergleichbare Dinge gleichgesetzt. Von daher scheint es mehr als nur problematisch, die „Anfänge [des biografischen Dokumentarfilms] als eigenständige dokumentarische Methode […] Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre als Interviewdokumentarismus oder Interviewfilm“ (S. 21) behaupten zu wollen. Ebenso fragt man sich, was denn „seine [...] Sonderstellung innerhalb des Dokumentarfilms“ (S. 21) sein soll, begründet wird eine solche innerhalb der vorliegenden Arbeit jedenfalls nicht. Vielleicht sieht Herlo sie ja darin, dass „[b]iografische Dokumentarfilme […] unzählige individuelle Erlebnisse und Erfahrungen, das Erlebte von einzelnen Personen, durch das Erzählen zu einem Ganzen [fügen]“ (S. 110). Man fragt sich nur, wie dieses Ganze aussehen soll. Herlo kann sich hier nur auf die Gesamtheit aller „biografischen Dokumentarfilme“ beziehen, da diese Aussage für viele einzelne Filme schlicht falsch wäre: Viele Interviewfilme fokussieren den einzelnen Menschen und dessen Geschichte – Herlo selbst erwähnt eine Reihe davon. Also geht sie offenbar von einem wie auch immer gearteten textübergreifenden Zusammenhang aus, den die Filme erzeugen, doch das wird überhaupt nicht ausgeführt. Unbeantwortet bleibt dabei auch die Frage, wie und warum sich dieses Ganze ausgerechnet durch das Erzählen in distinkten Filmen konstituiert.

Ein weiteres Problem liegt in der recht allgemeinen Fragestellung, die kaum gegenstandsbezogen spezifiziert wird: „Die Leitfragen dieser Arbeit richten sich […] auf die Spezifik dokumentarfilmischer Verhandlungen von Vergangenheit, die Konstruktion von paradigmatischen, das kollektive Gedächtnis prägenden Bildern und die aktive Gestaltung gegenwärtiger und zukünftiger Vorstellungs- und Handlungsräume.“ (S. 11; ähnlich bereits auf S. 9 als „Ausgangsfragen“ formuliert). Auffällig ist hier, dass Herlo von „prägenden Bildern“ spricht, obwohl es in ihrer Arbeit vor allem um das Erinnern und Erzählen geht. Besonders aber irritiert, dass sie diese „Leitfragen“ nur wenige Seiten später als „Ausgangsthese“ ihrer Arbeit präsentiert.3 Wenn die zentralen Fragen aber zugleich die Ausgangsthesen sind, dann zielt die Arbeit offenbar gar nicht darauf ab, eine Antwort zu liefern bzw. diese Ausgangsthese zu überprüfen – dies gilt insbesondere für den letzten Punkt, denn von Vorstellungs- und Handlungsräumen ist in der ganzen Arbeit keine Rede mehr; geschweige denn von einer „tripple [sic!] agency“. Eine erkennbare Fokussierung und eine stringente Argumentation sind daher kaum erkennbar.

Der Aufbau der Arbeit erscheint entsprechend auf den ersten Blick zwar logisch, verliert aber schnell an überzeugender Stringenz. Der Einleitung folgt ein Kapitel zu „Erinnerungskulturelle[n] Positionen für die biographische Arbeit im Dokumentarfilm“, das sich – wenig überraschend – vor allem auf die „Klassiker“ (Maurice Halbwachs, Paul Ricœur, Jan und Aleida Assmann sowie Harald Welzer) bezieht. Zwar verweist Herlo gelegentlich ausgehend von diesen Theorieansätzen auf den biografischen Dokumentarfilm, doch überträgt sie dabei vor allem allgemeine Aussagen zum kulturellen bzw. kollektiven Gedächtnis bzw. zu Medien auf diese Art des Filmens. Das Kapitel „Theorie und Praxis für die Erfassung des biografischen Dokumentarfilms“ referiert primär dokumentarfilmtheoretische Positionen und gibt einen historischen Überblick zur Entwicklung des biografischen Dokumentarfilms im bundesdeutschen Fernsehen. Zudem geht es hier um das Verhältnis von Dokumentarfilm und Oral History. Eine methodische Fundierung versucht das Kapitel zu „Analysepatterns und Strukturmerkmale[n]“. Es folgen zwei analytische Kapitel: Die „Entwicklung des biografischen Dokumentarfilms von seinen Anfängen bis heute – Analyse repräsentativer Beispiele“ und „Geschichte in der Erinnerung – Erinnerung als Geschichte“, in dem ein Fallbeispiel ausführlicher dargestellt wird. Am Schluss stehen „Implikationen und Effekte: Fazit und Ausblick“. Das Problem ist, dass die Argumentation zuweilen sprunghaft ist und plötzlich Aspekte in einem (Unter-)Kapitel aufscheinen, die in keinem Bezug dazu stehen – so zum Beispiel wenn es im Unterkapitel „Das Authentizitätspostulat“ (S. 114–142) um die Dokumentarfilmdefinition, Fragen nach Fiktionalität und Faktualität oder um „[i]llegitime und legitime Formen der Vergegenwärtigung“ (S. 135f.) geht.

Auffällig ist auch, dass Herlo immer wieder Inhalte sinnentstellend wiedergibt, etwa durch Kürzungen, Umformulierungen, Ergänzungen, die zu kleinen, aber wichtigen Bedeutungsverschiebungen führen. So ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum sie zu der Auffassung gelangt, dass „Fechner das Interview als eigenständige dokumentarische Darstellungsform [etablierte]“ (S. 98). In der Originalquelle heißt es: „Erst Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre etabliert sich im bundesdeutschen Fernsehen der Interviewdokumentarismus als eigenständige dokumentarische Methode.“4 Zum einen spielt das Interview im Fernsehen natürlich bereits in den 1950er-Jahren eine Rolle – sowohl als journalistisches Interview als auch im Dokumentarismus. Zum anderen ist die Darstellungsform Interview im Interviewfilm – insbesondere bei Fechner – in der Regel aufgelöst (was Herlo selbst auch auf S. 99f. erwähnt). An anderer Stelle schreibt sie, dass Fechners Film Klassenphoto „den Beginn einer Darstellungsstrategie“ zeigt, „die ein Mosaik der deutschen Gesellschaft des vergangenen Jahrhunderts beabsichtigt“ (S. 167). Auch dies ergibt wenig Sinn, denn Fechners Gesprächsfilme fokussieren jeweils einen gesellschaftlichen Teilbereich, ein Milieu bzw. eine soziale Schicht. Relevant ist in diesem Zusammenhang Fechners Werkstrategie – nicht die Darstellungsstrategie einzelner Filme: „Betrachtet man seine Filme als Gesamtwerk, entsteht ein Mosaik der deutschen Gesellschaft in diesem Jahrhundert.“5

Solche sinnentstellenden Wiedergaben führen bei Herlo zuweilen auch zu Widersprüchlichkeiten. So gilt allgemein für den Interviewfilm, dass „[i]n der Montage […] aus dem oder den Interviews eine Erzählung gestaltet“ wird, dies ist also mitnichten „eine vor allem von Eberhard Fechner entwickelte Form“ (S. 99f.). Dieser ist hingegen vor allem für seine mit Brigitte Kirsche entwickelten konstruierten Dialoge bekannt, weswegen seine Filme auch als spezifische Form des Erzählfilms – nämlich als Gesprächsfilm – bezeichnet werden können. Diese Begriffsverwendung erwähnt Herlo auf S. 165.

Nicht nur an solchen Stellen fragt man sich, ob der Gegenstand wirklich gedanklich durchdrungen wurde. Wenn Herlo beispielsweise von „lektüreanweisenden Modi“ (S. 88) schreibt, scheint sie ihr eignes Theoriegebäude nicht zu verstehen: Lektüreanweisungen sollen im Sinne der Semio-Pragmatik Modi der Sinnproduktion aktivieren, die Modi selbst sind aber nicht lektüreanweisend. Historisierender und subjektivierender Modus werden postuliert, anstatt sie herzuleiten (aus dem Material, der Analyse, dem theoretischen Rahmen etc.). Dass Matthias Steinle Roger Odins Modell bereits um eine „historisierende Lektüre“ erweitert hat, erwähnt Herlo nicht – hier wäre beispielsweise zu diskutieren, worin sich die Modellierungen einer historisierenden Lektüre bei Herlo und Steinle gegebenenfalls unterscheiden. In Ihren Analysen werden diese Modi zudem so gut wie gar nicht berücksichtigt. Der Frage, ob und wie solche Modi textuell von den Filmen und/oder paratextuell aktiviert werden (welche Lektüreanweisungen sich also herausgebildet haben), wird gar nicht nachgegangen. Denkbar wäre an dieser Stelle aber auch gewesen, die von Astrid Erll als „Rhetorik des kollektiven Gedächtnisses“6 beschriebenen Modi zu diskutieren und zu prüfen, inwiefern sie übertragbar bzw. analytisch für den Dokumentarfilm fruchtbar gemacht werden könnten. Aus den theoretischen Ansätzen erarbeitet die Autorin keine eigene Perspektive oder entwickelt sie entscheidend weiter. Vielmehr bekommt man zuweilen den Eindruck einer großen Beliebigkeit, mit der unterschiedliche Ansätze aufgegriffen werden.

Dass die Arbeit analytisch und theoretisch unterkomplex ist, sieht man auch daran, dass sie sich zwar ausführlich auf Judith Keilbachs Arbeit stützt, Keilbachs darin entwickeltes Konzept der Traumatifizierung jedoch an keiner Stelle erwähnt.7 Das ist umso erstaunlicher, da Herlo selbst schreibt, dass „[f]ür die hier vorgenommene Konzeptualisierung des biografischen Dokumentarfilms […] vor allem die Modelle von Astrid Erll, Michael Elm, Christoph Vatter und Judith Keilbach relevant [sind], die die prägende Wirkung von medial vermittelten Darstellungen von Geschichte untersuchen“ (S. 16). Gerade die Vorstellung der Traumatifizierung als Inszenierungsstrategie, die die Wahrnehmung von Zeitzeugen als traumatisiert steuert, wäre für die Arbeit ein wichtiges analytisches Konzept gewesen, um die medialen Bedingungen und Verfasstheiten der Filme und ihre jeweils spezifischen Inszenierungs- und Authentisierungsstrategien angemessen beschreiben zu können.

Oft erscheint es auch so, dass das eigentliche „Analyseergebnis“ von vornherein gesetzt ist bzw. keine Entwicklung von einer Ausgangsthese/-überlegung zu einem Ergebnis erkennbar ist. So heißt es zum Beispiel auf S. 160: „Die hier in chronologischer Reihenfolge beschriebenen Filme zeichnen sich dadurch aus, dass sie politische und persönliche Geschichte miteinander verflechten, ein zeitgeschichtliches Interesse aufweisen und das jeweilige Masternarrativ um subjektive Perspektiven erweitern.“ Es scheint sich dabei also auch um das Auswahlkriterium der Filme für die Analyse zu handeln. Im Fazit auf S. 258 schreibt Herlo dann fast wortwörtlich: „Die Ausführungen haben gezeigt, wie die untersuchten Filme politische und persönliche Geschichte miteinander verflechten, und wie ein Masternarrativ um die Perspektive subjektiver Darstellungen erweitert wird.“ Ein Erkenntnisfortschritt wird so nicht erkennbar.

Anmerkungen:

1 „Die Biografiearbeit ist eine strukturierte Form zur Selbstreflexion der Biografie in einem professionellen Setting. Die Reflexion einer biografischen Vergangenheit dient ihrem Verständnis in der Gegenwart und einer möglichen Gestaltung der Zukunft. Dabei wird die individuelle Biografie in einem gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang gesehen“; vgl. Ingrid Miethe, Biografiearbeit. Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis, Weinheim 2011, S. 24; zit. nach Grit Schapat, Biografiearbeit mit älteren Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnheimbereich, Hochschule Neubrandenburg 2015, S. 6, (Bachelorarbeit), http://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_derivate_0000001907/Bachelorarbeit-Schapat-2015.pdf (05.07.2019).

2 Diana Weilepp, Art. „Dokumentarfilm“, in: Christian Klein (Hrsg.), Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien, Stuttgart u.a. 2009, S. 164–168, hier: S. 165.

3 „Seine [des biografischen Dokumentarfilms] Rolle kann, so die Ausgangsthese, als eine dreifache (tripple [sic!] agency) begriffen werden: Zum einen spiegeln sich in der dokumentarfilmischen Verhandlung von Vergangenheit gesellschaftliche Tendenzen, Themenakzente und charakteristische Auseinandersetzungen wider […]. Zum anderen können biografische Dokumentarfilme eine aktive Rolle bei der Konstruktion von paradigmatischen, das kollektive Gedächtnis prägenden Bildern und Auffassungen einnehmen sowie imaginierte Bilder evozieren. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, inwieweit der biografische Dokumentarfilm die aktive Gestaltung gegenwärtiger und zukünftiger Vorstellungs- und Handlungsräume (mit-)prägt.“ (S. 31f.).

4 Christian Hißnauer, Psychomontage und oral history. Eine Skizze zur Entwicklungsgeschichte des Interviewdokumentarismus in der Bundesrepublik Deutschland, in: Rundfunk und Geschichte 36 (2010), 1–2, S. 19–25, hier S. 19.

5 Armgard Seegers, Eberhard Fechner. Blick ins Gestern, in: Die Zeit, Nr. 48, 23.11.1984, https://www.zeit.de/1984/48/blick-ins-gestern/komplettansicht (05.07.2019).

6 Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart 2005, S. 168.

7 Judith Keilbach, Geschichtsbilder und Zeitzeugen. Zur Darstellung des Nationalsozialismus im Bundesdeutschen Fernsehen, Münster 2008.